一般社団法人 日本・ポーランド文化交流協会です。

TEL.078-954-6650

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目3-13

兵庫県私学会館内

《神話》の生まれたオアシス、あるいはウクライナのポーランド人

東京外国語大学名誉教授 関口 時正

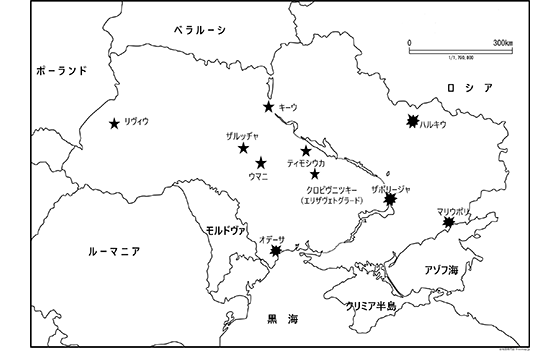

ある音楽CD に添付される冊子に載せてもらうために、わざわざ自分でこんな拙い地図を作ってみた。

1919年、クリスマス・イヴのこと、37歳になって間もない、作曲家のカロル・シマノフスキ

(Karol Szymanowski, 1882-1937)がワルシャワに到着する。彼の「ウクライナ時代」が終わり、「ポーランド時代」あるいは「ヨーロッパ時代」が始まった瞬間である。生まれ育ったウクライナへの道は閉ざされ、もはや二度と帰ることのない土地となった。

第一次世界大戦の発端となるサライェヴォ事件が起きた時、シマノフスキは念願の地中海沿岸旅行(イタリア、シチリア、北アフリカ)を終えて一ヶ月あまりのロンドン滞在中だったが、大戦が始まったときには(1914 年8 月1 日)すでに故郷のティモシュフカに帰っていた。私の地図でキーウからドニプロ河を下ったところ、同じ右岸に星印を付けた地点「ティモシウカ」である。

《ハーフィズの愛の歌》op. 26、第三交響曲《夜の歌》op.27、ピアノのための《メトープ》op. 29 と《マスク》op. 34、ヴァイオリンとピアノのための《神話》op. 30、《おとぎ話のお姫さまの歌》op.31、第一ヴァイオリン協奏曲op. 35、第一弦楽四重奏曲op. 37‥‥

大戦の始まりと終わりという二つの日付の間に生まれた曲をこうして並べると壮観だが、この間にシマノフスキは、音楽ばかりか、小説的散文『エフェボス』まで書きはじめ、プラトン、ニーチェ、ベルクソン、ウォルター・ペイター、シェストフ、オスカー・ワイルドなどを読みあさり、後に歌劇《ルッジェロ王》となる《羊飼い》をすでに構想し始めていた。

第一次大戦をふくむ5 年半、シマノフスキが創作活動の拠点にしていたのは、生まれ育ったティモシュフカ(Tymoszówka 現ティモシウカ)村の領主屋敷であり、キユフ(Kijów キーウをポーランド語でこう呼ぶ)の町であり、エリザヴェトグラート(Elizawetgrad 現クロピヴニツキー)市に母親が所有していた家であり、友人の富豪ユゼフ・ヤロシンスキがザルーヂェ(Zarudzie 現ザルッヂャZaruddya)村に構えていた館、あるいは友人のアウグスト・イヴァンスキ(August Iwański)の領地リジャフカ(Ryżawka)だった。すべてウクライナの地にあった。

田園にひとり屹立していた領主屋敷では、戦争や革命の暴力的な影響がまったく及ばなかったわけではないが、そういうものを何とか避けることができ、ピアノも弾けた。しかしキユフ、エリザヴェトグラートのような今も残る都会と違って、ティモシュフカやザルーヂェは本当に普通の農村だったがゆえに、そこにあったポーランド人荘園領主たちの屋敷が消滅してしまった現在では、見るべきものは「何もない」という印象を与える。ポーランドの歴史や文化の上では大きな意義のある土地も、ウクライナ(国)あるいはその前のソヴィエト連邦にとっては、多くの場合無意味とみなされる、無意味どころか、他民族による支配を思い出させる「忌まわしい」場所とされる。ティモシュフカもザルーヂェも、今のところまだ(?)史跡として特別な扱いを受けたり、ガイドブックに載ったりすることもない。

20世紀前半のポーランド音楽を代表する作曲家カロル・シマノフスキはどこにいたのか? どこで仕事をしていたのか? それはポーランド語を知らなければ容易にはわからない。もしかするとウクライナ語の情報によるだけでもだめで、むしろロシア語や英語の文献の方が役立つのではないかとも思われるが、私はウクライナ語もロシア語も知らないので隔靴掻痒の思いはある。

というわけで、現在のウクライナ地図にこれらの拠点を書き込んでみたのである。地名の読みはウクライナ語に近くなるよう努めた。エリザヴェトグラートは、名前がひっきりなしに変わっているので、注意が必要だ。ただこの文章では、内容が内容なので、固有名詞は基本的にポーランド語の読みに近いカナ書きを使う。

《神話》の生まれたオアシス

今年、2023年6月新譜として、オクタヴィア・レコードから《カロル・シマノフスキ作品集――「神話」への誘い》というCDが出た。ヴァイオリニストの澤和樹さんとピアニストの木田左和子さんが今年の3月にスタジオで演奏、録音したもので、私が「《神話》の生まれたオアシス」という短文を地図とともに掲載していただいたのがこのCDだった。

CDの表題にも使われた《神話Mity》op.30は《アレトゥーサの泉》、《ナルキッソス》、《ドリュアデスと牧神》の3曲からなるヴァイオリンとピアノの連作作品で、ヴァイオリンの名手パヴェウ・コハンスキ(Paweł Kochański, 1887-1934)の妻ゾフィアに献呈されている。1915年3月、当時ザルーヂェの館に逗留していたシマノフスキは、まず連作第一部となる曲を書き上げ、4月5日、キユフの商業俱楽部で披露した。ヴァイオリンは他でもないパヴェウ・コハンスキ自身が、そしてピアノはシマノフスキ自身が弾いた。ロシア語で印刷された当日のプログラムを見ると、この曲はフランス語で《La source enchantée op. 28》となっている。つまり《魔法にかけられた泉》である。作品番号も違っていて、28番はやはりこのCD に収められた《ノクターンとタランテラ》に割り振られた番号である。

5月5日付の友人ステファン・スピース宛手紙でシマノフスキが「ザルーヂェで連作を仕上げるつもり」と書いたのはまさにこの《神話》三部作のことで、連作全体が初演されたのは一年後、地図のほぼ中央に★で示したフマン(Humań イディッシュ語ではウマンUman、ウクライナ語でウマニ)で1916年5月10日に催された「戦争犠牲者援護会フマン支部」チャリティー・コンサートにおいてだった。フマンはウクライナ人にとってだけではなく、ポーランド人にとってもユダヤ人にとっても大切な町だった(《神話》初演のころ、町の人口の半分以上、あるいは3分の2くらいはユダヤ人だったのではないだろうか)。

フマンから見れば北西へ90キロほど、キユフからは南南西に180 キロほど行った田園地帯にあるザルーヂェ――その荘園領主屋敷で大戦をよそに、シマノフスキは《第一ヴァイオリン協奏曲》、《ノクターンとタランテラ》、《神話》を書いた。いずれもヴァイオリンがほぼ主役で、きわめて高度なヴァイオリン演奏技術を要する曲ではないかというのは素人でも感じられることだ。明らかに、親友コハンスキの教え、協力がなければできない創作だったに違いなかった。後年シマノフスキはこう力説している――

| 「彼から直接力を貰わなかったら、ヴァイオリン曲などは書けなかった、それどころか、書こうという気さえ起らなかっただろう。〔‥‥〕オブラートに包まず、はっきり言おう――《神話》と《協奏曲》でパヴェウと僕が創り上げたのは、まったく前例のない、ヴァイオリン演奏の新しい様式、新しい表現だった。あの様式に近づいていった、あらゆる他の作曲家の作品は――彼らがどれほど天才だったとしても――後からできあがったものだ、つまり《神話》と《協奏曲》の直接の影響下か、でなければパヴェウが直接協力して書かれたものだ」(ゾフィア・コハンスカ宛1930年3月5日付書簡)。 |

黒海北岸の都市オデッサ(現オデーサ)でユダヤ系ポーランド人家庭に生まれたコハンスキは、同地でポーランド人のエミル・ムイナルスキにヴァイオリンを教わったあと、1901年にムイナルスキが創立に参画し、監督・指揮も務めたワルシャワ交響楽団の初代コンサートマスターに登用され、1907年にはワルシャワ音楽院のヴァイオリン科教授となった。しかしどちらかと言えば定住を期待されるそうした仕事は別にして、コハンスキはこの頃から世界各地で演奏しながら巡業する、旅するヴィルトゥオーソとも言うべきキャリアも始めていた。年齢も同じでユダヤ系ポーランド人という出自も共通するピアニストのアルトゥル・ルビンシュタインも、ほぼ同じ頃、旅するヴィルトゥオーソとして独り立ちしてゆくのだが、私の文脈では、コハンスキとルビンシュタインには、ウクライナに地盤を持つ実業家、ユゼフ・ヤロシンスキという共通の心強いパトロンがいたという事実が興味深い。

1908年の春から夏にかけてヤロシンスキ、コハンスキ、ルビンシュタインの三人は、アルトゥル発案の「ヨーロッパの三大首都を巡る、純粋に享楽のみを目的とする、特別物見遊山ツアー」に出かけた。ワルシャワからベルリン、パリ、ロンドン、そしてカールスバート、バイロイトと続くその時の珍道中は、ルビンシュタインの赤裸々な回想録My Young Years(徳丸吉彦訳『華麗なる旋律――ルビンシュタイン自伝』)で読むことができる。

ザルーヂェ Zarudzie

ルビンシュタインは、1908年、珍道中に出る前、ヤロシンスキとともに彼のザルーヂェの館に一週間ほど遊んでいて、上記の回想録第46節でこう記している――

| 次の日の晩、列車で〔ワルシャワを〕出発した私たちは翌朝にはキユフに到着し、待ち受けていた馬車に乗ってザルーヂェに向かった。ウクライナは、ロシア全土でももっとも豊かな、肥沃な土壌に恵まれた地域であり、ユゼフの領地はその正に心臓部に位置していた。彼は農業というものに対して本物の情熱をもって取り組むと同時に、どんな細かな土地でも、売りに出ればすかさず買い取った。当時すでに彼は地方で最大の荘園領主の一人として見られていた。彼が所有する数多くの土地、農場、製糖所その他の農産物加工施設からは、大きな収益が上がっていた。ザルーヂェは彼の本拠地だ。村はいたって鄙びていた。屋敷はいかにもこれ見よがしの建築ではなく、広々として使い勝手がよかった。ヴェランダからは地平線にまで広がる涯しないステップ[温帯草原]を一望にすることができた。 |

ルビンシュタインが生まれた町ウッチ(Łódź)は、現在でこそポーランド共和国のほぼ中央に位置しているが、19世紀以前のポーランド人が懐いていた自国領土のイメージからすれば西の端に近く、しかも新興都市だった。彼にとってウクライナは遥か彼方のエキゾチックな、しかし歴史ある、伝説豊かな土地だったのだろう。だから自分に対しても英語圏の読者に対してもあらためて基本から説明せねばならないかのような、生真面目な書きぶりだ。

ヤロシンスキ一族は大富豪の家として知られていたが、その財力の多くは、ウクライナ地方で収穫される良質の甜菜を精製して得られる砂糖の商品力によるものだった。1875年生まれのユゼフ(Józef Jaroszyński, 1875-1948)は音楽愛好家で、自身でもピアノを弾いた。前述の《アレトゥーサの泉》初演があったコハンスキの演奏会では、シマノフスキ以外にJ. S. バッハ、タルティーニ、クライスラー、サン=サーンス、ヴィエニャフスキの曲も演目に上がっていて、そのうちどれかはわからないが、伴奏を必要とした曲はヤロシンスキがピアノで伴奏した。ザルーヂェの館には上等なベヒシュタインがあったという。それも二台あったと回想するのは自身がピアノを能くしたアウグスト・イヴァンスキ(August Iwański, 1881-1972)なので、信頼はおける。以下、少々長いがイヴァンスキの回想から引用する。ルビンシュタインはすでにいいものをたくさん見て目が肥えていたようで、館の内部については特に感心するものはないと書いているが、イヴァンスキの証言は違う――

| ザルーヂェ――コジャーティン〔Koziatyn〕とフマンを結ぶ鉄道の途中駅オラトゥフ〔Oratów現在オラティウOrativ〕近くに位置する荘園村だった。またここは、タデウシュ・ボブロフスキ〔Tadeusz Bobrowski, 1829-1894〕の領地カジミェルフカ〔Kazimierówka〕の隣村でもあり、そこには19世紀末、彼の甥で大作家のジョウゼフ・コンラッド=コジェニョフスキが2、3度訪れたこともあった。つまりこの辺鄙な土地も、文学や音楽という分野では知る人ぞ知る名作が萌芽し、あるいは因縁のあった場所なのだった。その頃コンラッドは出版される前の『オルメイヤー〔Almayer's Folly〕』の原稿を携えて旅していたし、カジミェルフカについては後年の『回想〔Some Reminiscences〕』の中で描くことになる。そしてシマノフスキはといえば、すでに触れたように、ここザルーヂェで彼の最高傑作のうちの何曲かを書き上げ、幾度となく愉楽の時間を過ごしながら、まだオーケストレーション前の《第三交響曲》の原稿を念入りに、心こめて推敲していた。 ザルーヂェの館は平屋建てで、立地や建築においては、この地方の平均的な領主屋敷と何ら変わる点はなかった。そのかわり内部は、玄関に足を踏み入れるや否や、その月並みならぬ佇まいと主人の優れた藝術的感性に、客は驚かされた。主のユゼフ・ヤロシンスキは、極めて富裕な荘園領主一族の中でも、人並外れた趣味と藝術的教養にかけて一人飛びぬけた存在だった。少々変人であり、少々自信の強すぎる嫌いがあったが、その自信を彼に与えていたのは、誰に頼る必要もない経済上の自由であり、自らの価値に関する確信だった。頭に浮かんだことは何でも口に出して憚ることのない、高度に傍若無人の士でもあった。しかしそこへ、愛嬌たっぷりな人柄、卓越したユーモアのセンス、決して人を飽きさせず、しばしば抱腹絶倒させる奇抜な言動といった要素が加わると、人々が彼に近づこうとし、その御屋敷での滞在を楽しみにするということに何の不思議も感じられなくなった。以前から彼と親しくしていたカロルも、そうした人々の一人だった。 ヤロシンスキは、アマチュアではあったが自身が才能あるピアニストで、とりわけ音楽の藝術家たちと一緒にいて、その雰囲気を味わうことを好み、彼らが不如意の時はしばしば助けの手を伸べた。中でも、当時楽壇に登場しつつあった二人の演奏家――アルトゥル・ルビンシュタインとパヴェウ・コハンスキの才能に感服し、自邸での長期逗留にいざなった。 ザルーヂェの館には、現代的な設備と調度品の整った、実に数多くの客間があり、一級品の絵画や版画、古いキリム〔綴れ織りのラグ〕やイコンで飾られたいくつかのサロン、食堂があり、2台の上等なベヒシュタインがあった。邸内にある物は何でも、ごく小さな品物でも、家の主によって入念に選び抜かれたものだった。そこには醜い物も、目障りな物も一切なく、あるのは大量の、小さくても高度に藝術的な品物ばかりだった。 私もまたたびたびザルーヂェの客となった。私がそこでカロルと初めて会ったのは1915年3月の末のことである。そこにはすでに1914年の秋から逗留していたパヴェウ・コハンスキとゾフィア夫妻がいた。私は宵の口に到着した。夕食が済むとすぐに、カロルとパヴェウはゾフィア、ヤロシンスキ、そして私のために、まだインクも乾かぬような、出来たてほやほやの《アレトゥーサの泉》を演奏してくれた。ということは、今日では世界中で評価され、演奏されている、あの珠玉の作の世界初演に私は立ち会ったということになる――もっとも、あんなに僅かな聴衆を前にしての演奏を世界初演と名づけることができるとすればの話である。その時の私の滞在は2週間に及んだ。その後も2年半の間、私のザルーヂェ滞在は何度も何度も繰り返され、そのあいだにはカロルと一緒にティモシュフカやキユフに出かけることもしばしばあり、1916年にはペトログラード〔=ペテルブルク〕とモスクワにも2、3週間の旅行をした。カロルはまたリジャフカにあった私の家にも数回来てくれた。 だがカロルがいちばん長く逗留したのはやはりザルーヂェだった。そこには彼にとってあらゆる点で理想的な環境があり、なおかつパヴェウとその2挺のストラディヴァリ(1挺はヤロシンスキからの贈り物だった)が、小さからぬ磁石となってカロルを惹きつけたのである。このヴァイオリンの名手は、カロルにとって共同作業の理想的な相棒だった。もちろん作曲そのものにおいてではないにせよ、作品の最終的な彫琢や、ヴァイオリンの演奏技術に曲を合わせるといった作業においてである。 したがって、ザルーヂェではシマノフスキの主としてヴァイオリン曲が生まれたのも至極当然なことだった。《アレトゥーサの泉》に続いて、残り2つの神話、《ナルキッソス》と《ドリュアデスと牧神》が書かれ、加えて――もしかすると同時に(私には順番が思い出せない)《第一ヴァイオリン協奏曲》、《ノクターンとタランテラ》も生まれた。この最後の作品はザルーヂェでスケッチが出来、すでに別のところで触れたように、リジャフカの私の家で完成したものだ。ヴァイオリン曲以外の作品でザルーヂェで書かれたのは、おそらく《マスク》だけだろう。 この時期のシマノフスキの他のピアノ曲や声楽曲――《メトープ》、《エチュード》op. 33、《第三ソナタ》、妹のゾフィアやヤロスワフ・イヴァシュキェーヴィチの詩に曲を付けた歌曲――はほぼすべてティモシュフカで作曲された。《第三交響曲》を書き上げ、オーケストレーションまでしたのもティモシュフカだった。《第一弦楽四重奏曲》第2楽章の魅力的な主題は、フマンの在にある公園ゾフィユフカの木立ちの陰で、カロルが、あの庭園の稀れに見る美しさに恍惚としながら、長時間私に待たされている間にひらめき、書きとめたものだ。エリザヴェトグラートでは、1917年末から1918年初頭にかけて、カロルはすっかり『エフェボス』執筆に没頭していた。 ザルーヂェでの生活は日課が決まっていた。朝のうち、各人がそれぞれしたいことをしていた。ピアノに向かってヴァイオリン曲の仕上げに余念のないカロルとパヴェウはその例外だった。ヤロシンスキは剪定鋏と籠を手にして庭を歩き回り、芳香を漂わす、極めて種類豊富で良く選ばれたご自慢の薔薇を手入れした。午餐の時刻が来てようやく、全員が一堂に会した。食事はいつもおいしく、上等なワインがさらにその味をひきたてた。ウォッカとコニャックをふるまうことに関しては、主人は控えめだった。ごくたまに、図々しい客たちが主人の戸棚の奥からそんな美酒を取り出すことに成功したこともあったが、そうして引っ張り出された酒瓶の一本から、予期せぬ上機嫌が迸り出たことがあった‥‥それは《タランテラ》の裡に聴こえよう。 午餐と食後のコーヒーが終わると、ゾフィアを除くわれわれ4人の男どもは、物欲しげな視線を緑の卓に送った。ブリッジ好きの欲望に苛まれてのことだ。しかし、トランプ遊びのウィルスに感染していないゾフィアは、われわれだけが別行動をすることに対して必ずしもいい顔をしなかったので、通常は、彼女がぼんやりしている時や、一時的に席を外している機会を利用し、彼女が戻ってくるまでには少なくとも3番勝負を2回ないし3回するだけのゲーム時間を確保しようと努めた。始めてしまえば既成事実であるから、ゾフィアとしても手の下しようがない。それから皆うち揃っての徒歩でまたは馬に乗ってまたは自動車での散策に出たり、テニスに興じたりしたが、片足が曲がらないカロルも喜んで、なかなかどうして上手にテニスをした。 それから夕食があり、夕食後は一日のうちでももっとも重要な、待ちに待った日課がめぐってくる――音楽の夕べである。ほぼ決まってパヴェウがヴァイオリンを、カロルがピアノを弾いた。出来立ての彼の曲の他にも、色々なヴァイオリン曲、もしくはヴァイオリンとピアノのためのソナタや他の曲を弾いた。彼らがとりわけ好んで弾いたのはブラームスの《第三ソナタ》である。カロルは時に即興演奏もしたし、自分とパヴェウとヤロシンスキがつい先頃、1914年、ロンドンとパリで聴いて感心した、ディアギレフによるストラヴィンスキーの《ペトルーシュカ》、そして《火の鳥》を思い出しながら弾いて聞かせてくれたこともある。音楽の夕べはしばしば夜更けまでつづいた。それは、私がこれまで味わった中でも、もっとも素敵な音楽的経験だった。 やがて、1916年の暮れ、私たちがともに過ごす時間はしだいに減っていった。コハンスキ夫妻はペトログラードへ移り、比較的軽症ではあったが猩紅熱に罹ったカロルはかなり長期にわたってキユフで足止めを食い、つづいて〔アレクサンドル・〕ジロティによって始められながらも結局歴史的事件のせいで実現しなかった《第三交響曲》〔世界初演〕のリハーサルのために何度も、そして長めのペトログラード滞在を余儀なくされた。 私がここで回想している日々は、第一次世界大戦の始めの時期にあたっていた。当時私はフマンで設立された「戦争犠牲者援護会」の会長だった。もちろん組織の資金を増やそうと奔走した。その目的でいくつかの演奏会を企画し、そこでカロルとパヴェウが初演したのが《ヴァイオリン・ソナタ》、《ロマンス》、《神話》、《ノクターンとタランテラ》だった。それらの曲の世界初演の間を縫って、ヤロシンスキと不肖、私というローカル・ヴィルトゥオーソのいたらぬ演奏が、いわば埋め草の役割をはたした。 シマノフスキの生涯において、あの2年半は例外的に憂いのない、順調な、創作においてもとても実りある歳月だった。それを可能にしたのは疑いもなくヤロシンスキであり、彼によって醸成された、ザルーヂェの比類なき環境だった。(August Iwański, ZARUDZIE 1915-1918, Ruch Muzyczny, 1967, nr 6, s. 11-12 / Karol Szymanowski we wspomnieniach, oprac. J. M. Smoter, 1974 PWM, s. 66-70) |

ユゼフ・ヤロシンスキからストラディヴァリを贈られたパヴェウ・コハンスキは、妻ゾフィア(Zofia旧姓Kohn)とともに1914年から1915年にかけて一年以上をザルーヂェの館で過ごした。ポーランド国立図書館や音楽出版社PWMのアーカイヴには、誰が撮影したのか不明だが、1916年のある時点でまとめて撮られたと考えられる一連の写真があり、いずれもpublic domainに属するものなので、ここに紹介した。撮影したのはユゼフ・ヤロシンスキだったかもしれないし、アウグスト・イヴァンスキだったかもしれない。しかしこれらのザルーヂェ・シリーズに限らず、ユゼフ・ヤロシンスキの写真がどこにも見あたらないのはなぜだろうか。文献からわかるのは背が高く大柄、美食家らしい豪放磊落さ、よく通る大きな声といった外的特徴だけだ。

小説『ザルーヂェ』

ザルーヂェ(Zarudzie)というのは実は珍しい地名ではなく、これに相当するものはポーランドにもウクライナにも多数ある。多くは村名である。地名の語源ともなった河の名前ルーダ(Ruda)も各地にある。そういうことも手伝って、またそもそもが有名な土地ではないので、「シマノフスキが《神話》を書いた場所、ウクライナのザルーヂェを知っているか」などと現在のポーランドで一般の人に尋ねても無駄に決まっている。

ところがこれを、「作家ヤロスワフ・イヴァシュキェーヴィチ(Jarosław Iwaszkiewicz, 1894-1980)が書いた短篇小説《ザルーヂェ》を知っているか」という質問に変えて国文科の学生に投げかけてみたら、どうだろう、10人に1人くらいは読んだ、あるいは読んではいないが題名は知っているという答が返ってくるのではないだろうか。なぜなら、この作家の作品の中でも佳篇とみなされているからで、私もそういう印象を懐いている。イヴァシュキェーヴィチは、ノーベル文学賞の候補として4度推薦された作家である。日本にも、ごくごく少数だろうが、イヴァシュキェーヴィチの愛読者はいる。『菖蒲』、『ヴィルコの娘たち』、『白樺林』、『尼僧ヨアンナ』、『ノアンの夏』など、映画化された作品もある。

「1974年3月28日、タオルミーナ〔シチリア島〕にて」という擱筆の辞で締め括られる『ザルーヂェ』は、ポーランド語文学とウクライナといったテーマが立てられれば必ずと言ってよいほど引き合いに出される小説だが、そもそもザルーヂェから南へ半日も歩けば到達するカルニク(Kalnikウクライナ語でもほぼ同じ発音か。カリヌィク?)に生まれたイヴァシュキェーヴィチは、カロル・シマノフスキの親類で、エリザヴェトグラート、キユフの高校、大学で学び、作曲を志して音楽学校にも通い、ウクライナ各地も探訪した作家だから、当然ながら、他にも「ウクライナ物」はある。

短篇(中篇?)『ザルーヂェ』は、シマノフスキとコハンスキ夫妻が逗留していた第一次世界大戦ではなく、ロシアに帝国に対する「一月蜂起」(1863年)を背景としている。だが、背景と言うより遠景、あるいは遠雷と言うべきかもしれぬほど、蜂起そのものは描かれない。夏から秋への季節の移ろい、天候、雲、光、風、植生の状態など、イヴァシュキェーヴィチお得意の自然現象描写が連綿とつづく中、領主、執事、使用人、農民、東方教会の聖職者、ポーランド人、ウクライナ人、その間に生まれた私生児、ロシア軍将校、フランス人家庭教師、老人、若者、蜂起を画策して歩く密使‥‥ザルーヂェの館に住む人々、そこに出入りする、あるいは来訪する多種多様な人々のふるまいや言葉が、微妙なニュアンスで書き分けられる。とりわけ支配者層のポーランド人と被支配者層のウクライナ人の間に存在する緊張が、蜂起に対する態度の人によってさまざまな有り様とも重なる複雑な情況が、複雑なままに描かれる。たまたまこれを書いている一年前に私は平田オリザの『ソウル市民』を二度見る機会があったが、植民地にある一軒の家を多種多様な人々が出入りする様子を見ながら、その人々がかかえるそれぞれの現実を彼らのふるまいと科白を通して想像し、やはり複雑な情況を複雑なままに見るという経験をさせるという点で、小説『ザルーヂェ』はこの戯曲に似通った構造と味わいを持つ。

事件らしい事件、目立ったアクションなどもないまま、見わたす限りの田園風景の中で異質な文明的異空間としてある館の中で、有産階級特有のアンニュイに浸りきった時間と日々が流れるうちに、小説の最後の「日」になって初めて、それも夜になって、秘密めいた響きの(鈍い輝きをもったと言ってもよい)二つの固有名詞が、登場人物の口をついて出る――「黄金誓文」と「ソウォヴィユフカ」である。

1863年1月にワルシャワで勃発した反ロシア帝国の武装蜂起、いわゆる「一月蜂起」はそれなりの勢いをもって広がっていったが、かつてのポーランド《共和国》のうち、同じロシアの占領地域でも、北部に比べると南部のウクライナ地方では、蜂起に対する共感、支持は少なかった。その根本的な理由の一つは、農場や町村を所有してそこから収益を得る領主層すなわちポーランド語を話すポーランド人と、彼らのために働き、耕作する使用人・小作農・農奴すなわちウクライナ語を話すウクライナ人という二つの社会階層のあいだにわだかまる対立だった。ワルシャワで樹立された暫定国民政府は、その障害を少しでも克服しようと、1863年4月12日付で、ポーランド語とウクライナ語を並べて表記したウクライナ農民に向けた御触書、一種の宣言である「父と子と聖霊の名において農村の民に与える黄金誓文」を発布した。農民を自由にし、平等な公民権を約束する一方で、蜂起に対する協力を要請したもので、「ズウォタ・フラモータZłota Hramota」の通称がある。「黄金誓文」というのは私が仮につけた訳である。画像に見るとおり、宣言の題のうち「父と子と聖霊の名において」という前半部分は、キリル文字のウクライナ語のみが金文字で大書されている。

しかし、この小文で話題にしているキユフ県(ロシア帝国のグベルニャ)、ヴォウィン県、ポドーレ県ではそうした努力はなかなか実を結ばず、蜂起はしばしば抵抗に遭った。その最たるものが、5月9日、キユフ県のソウォヴィユフカで起こった惨劇で、キユフ大学のポーランド人学生を中心とする21人の青年活動家たちが「黄金誓文」を持って農奴解放と蜂起支援を訴えに行ったところ、彼らに賛同して従えば、ソウォヴィユフカの村全体がロシア当局によって弾圧を受けると考えた農民たちによって捕らえられてリンチに遭い、半数がその場で殺害され、残りも傷を負ってロシア側に引き渡された事件である。学生たちは抵抗しなかったという。

小説『ザルーヂェ』の主人公ユージョは、ウクライナの地で蜂起を促すためにフランスからやって来た密使カリクストと一晩過ごした翌朝、きわめて唐突な挙に出る――密使と行動をともにして館を後にするのだが、ルーダ河を渡る際、密使のピストルを奪って自分のピストルとともに水中に投げ捨ててしまうのである。つまりウクライナ語の「黄金誓文」だけを携え、丸腰で農民の中へと向かう。それが小説の終わり方なのだが、ユージョのそのロマン主義的な行動を冷ややかに眺める人物や、ポーランド人領主(ユージョの父)とウクライナ人農民女性との間に生まれた、つまりユージョの異母弟フィワレットの行動も同時に描かれるおかげで、複雑な味わいが残る。これは、ポーランド・ロマン主義「についての」テクストだと言って差し支えないだろう。

イヴァシュキェーヴィチはわざわざ小説に前書きを置き、作品が完全な虚構であることを強調しているが、お屋敷とその周辺の描写には、明らかに彼自身が身をもって知っていた第一次大戦頃のザルーヂェが写実的に投影されていると思われる。主人公のユージョ(洗礼名ユゼフの愛称)・ドゥーニンは、ルビンシュタインやイヴァンスキの伝えるユージョ・ヤロシンスキ像とは大きくイメージが異なるが、唯一、ピアノを弾く音楽好きだという特徴は、おそらく作者の遊び心もあって、現実世界から密輸したようだった。小説では、屋敷の広大な食堂の隅に置かれたピアノが出てくるが、「それは実に巨大なグランド・ピアノで、かつてドゥーニン家のためにショパンその人がプレイエルに赴いて選んだものだった」と語り手が語るのも作家の遊び心のように見えるが、実際にショパンがそうしてポーランドの知人のためにパリでピアノを選んでやったこともあるので、あながち荒唐無稽な話ではない。

物語がクライマックスを迎える日、朝からユージョの耳を離れずつきまとう、おそらくはシューマンのどれかの小品なのだが、具体的に何の曲なのか思い出せない旋律があった。それが晩になってようやく思い出せ――

| 夕食の前、ユージョはピアノに向かった。そしてついに、一日中彼を悩ましつづけていた、あのゆらゆらとして曖昧なシューマンのメロデイを弾き通した。《たそがれに》というその歌に、マーシャは注意深く聴き入っていた。そのことがユージョを落ち着かせた。 |

ここに一度だけ出る《たそがれに》は、ローベルト・シューマンが作曲したリーダークライス(Liederkreis)op. 39という歌曲集の第10番Zwielichtに違いない。「ゆらゆらとして曖昧な」という形容があるからだけではなく、歌の曲調も、アイヒェンドルフの詩に基づく歌詞も、この小説にあまりにもぴったり符合するからである。ドイツ語ではあるが、この歌詞を聴くことで、読者が参加するインターテクスチュアリティ空間は大きく拡張され、楽音に耳を澄ますことで、感覚的なインパクトも一挙に強度を増す。この小説を佳篇に仕立てている一つの重要な要素が、シューマンの《たそがれ》だと私は思う。

実を言うと、グスタフ・マーラーの歌曲集《少年の魔法の角笛》の一篇《美しいトランペットの鳴るところ》に触発されたというイヴァシュキェーヴィチ自身の言葉にほだされて、この小説を論じながらもシューマンの《たそがれ》にはついぞ触れもしなければ深掘りもしない人もいる。その人は、イヴァシュキェーヴィチの悪戯にまんまと騙されているように、私は思える。マーラーはイヴァシュキェーヴィチの意図的な韜晦ではないか、と。この小説については色々と考えるところもあるが、そもそも日本語訳がない以上、これ以上多言を弄することは控えたい。

ウクライナのポーランド人たち

ここまでウクライナがらみで地理、音楽、文学を話題にしてきたが、もしかすると違和感や疑問を生じたかもしれない。もしそうであれば、疑問にはざっと二つの軸があるだろうと想像する。ひとつは、ここでしている話の内容が、一般的に流通している「ポーランド人=被害者」「ポーランド=悲劇の国」というイメージにそぐわないということ。特に「ウクライナ人農民を搾取するポーランド人領主」というような図は、少なくとも日本ではエキゾチックに過ぎるのではないだろうか。もう一つあるとすれば、第一次大戦が終わるまで、ポーランドはロシア、プロイセン、オーストリア=ハンガリーという三国の植民地として分割統治されていたはずなのに、ここで話題になっているロシア領ウクライナで、なぜポーランド人資産家がこれほどのんきに生活できていたのかという疑問ではないだろうか。

第一次世界大戦の前夜、ロシア帝国のキユフ、ヴォウィン、ポドーレ3県だけでも約100万人のポーランド人が住んでいた。この人数だけでも非常に多いが、同じ地域、同じ時期で、ポーランド人が所有していた農場の数が約4000に近かったという数字を見ると、あらためてその規模に驚かされる。ここにはポーランド人が所有していた「町」や「山林」は含まれていないと思われる。この数字は、ズヂスワフ・グロホルスキ伯爵(Zdzisław Grocholski, 1881-1968)という、シマノフスキとほぼ同時期にザルーヂェの西方80キロにあった一族の領地ピェッチャーネ(ポドーレ県Pietczany)に生まれた人物が1929年頃に発表した冊子にあるもので、時代の制約と思想的バイアスを割り引いたとしても、参考にはなるだろう。

ユゼフ・ヤロシンスキの弟カロル(Karol Jaroszyński, 1878-1929)にいたっては、19の製糖所(ある文献では23)を経営し、ロシアでも最大規模の銀行数行の最大株主であり、ヴォルガ河、ドニプロ(ドニエプル)河の航行権を占有、ロシア各地の都市のみならず、イギリスやフランスの都市にも、ホテルや家作、土地などのさまざまな不動産を所有していた。ちなみにカロル・ヤロシンスキは、1918年の創立から第二次大戦、社会主義時代を経て今日まで続く「ルブリン・カトリック大学」設立に巨額の私財を投じた、創立者の一人である。

先に少し触れたように、ウクライナでは、農民層においても領主層においても、ポーランド人の一月蜂起に対する共感が少なく、大きな蜂起にはいたらなかった。他方で、蜂起の後に導入された土地売買の禁止という政策は、逆説的ではあるが、ウクライナのポーランド人地主・領主たちの世襲的地位をさらに強め、肥沃な土地の生産力も手伝って、ポーランド人領主とウクライナ農民との経済格差はむしろ広がっていったようだった。つまり、ポーランド的な古い荘園制や階級差がウクライナ地方にこそ色濃く残ったようなのである。

Ziemie zabraneというポーランド語がある。すでに19世紀半ば以前に使われはじめ、今も使われる、それなりに正式な用語で、「奪われた領土」という意味がある。かつてはポーランド《共和国》の領土だったが、18世紀末の「三国分割」でロシア帝国に編入された土地を指す。つまり「失地」である。ポーランド語のWikipedia でもZiemie zabrane という項目が立てられていて、そこに掲げられた地図上で黄色く塗られた地域がこれにあたる。この地図とこの文章冒頭に掲げた私の地図を重ねてみると、キユフを除けば、シマノフスキの活動範囲のほぼ全体が「奪われた領土」に含まれていたことがわかる。都市キユフそのものも、1569年のルブリン合同から1667年のアンドルソヴォ講和まではポーランド王国に、それ以前は1363年からリトアニア大公国に属した。「蒙古襲来」以前、栄光の「キエフ大公国」時代(9世紀~1240年)においてさえ、キユフは、早くも1018年にポーランド王ボレスワフ一世によって、つづく1069年にはポーランド公(後に王)ボレスワフ二世によって攻め落とされている。

ミツキェーヴィチのバラードに「百合の花」と題した傑作がある。その女主人公は、「ボレスワフ王に従って、キユフの地まで戦しに」夫が出かけている間に密通するという不義を犯す。そして、やがて思いがけず早く遠征から戻った夫を殺害してしまう。この詩を収めた『アダム・ミツキェーヴィチ第一詩集』を刊行したのは1822年だったが、この詩のいわば原材料は、古くから民間に伝承していた《奥様が旦那様を殺した》という型の民謡で、ポーランド人の言う「奪われた領土」でもっともよく知られた民間バラードだった。この中で「ボレスワフ王」と名指されているのは二世の方だと言うが、それを文字通りに受け取れば、「ポーランド王のキユフ遠征」は、中世以来連綿と800年近くも歌われつづけてきた主題だと言える。小説『ザルーヂェ』の中で東方教会の司祭ヴィタリスが発するややたどたどしい科白にこんなくだりもある――

| わしらの土地は厄介な土地、昔から、日々おく露のように、血がうるおしてきた土地、いったいどうすれば、人が人を喰らうことのない土地になるのやら。 |

JAPAN&POLAND CULTURAL EXCHANGE ASSOCIATION一般社団法人 日本・ポーランド文化交流協会

〒650-0012

神戸市中央区北長狭通4丁目3-13 兵庫県私学会館内

TEL 078-954-6650

FAX 078-954-8228